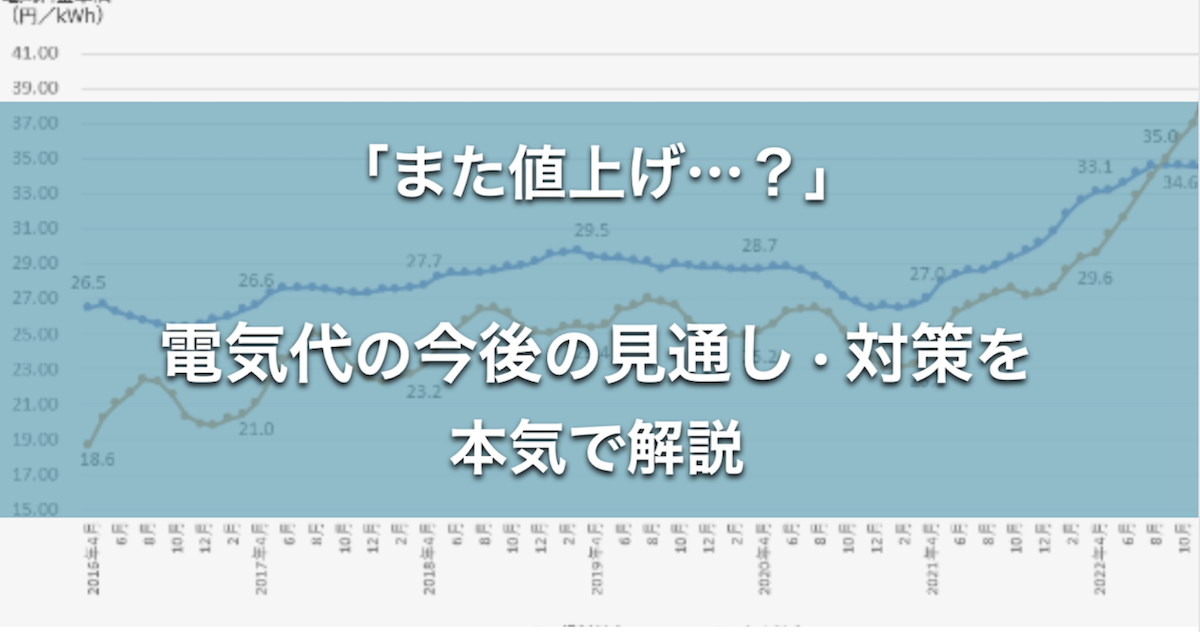

電気代の値上げは、2023年6月から実施されており、すでに「約3,000〜5,000円」ほど高くなっています。

2024年10月使用分(11月請求分)までは、「酷暑乗り切り緊急支援」という国の制度によって電気・ガス代の補助金を全員が受けていたものの、2024年12月請求からは値上げが行われています。

また、燃料価格の高騰や世界情勢により、今後も電気代の高騰はしばらく続くと予想されています。

「電気代の値上げは本当に困る…。いつまで続くの?どうやって対策すればいいの?」

そんな悩みを持っている方のためにここでは、電気代が値上げされる時期やその理由、今後の電気代の見通しから対策まで細かく解説します。

困っている方に役立つ情報を真剣に書きました。ぜひ最後まで読んでください。

2025年8月請求分|「電気代は値上げ」

大手電力10社は、8月使用分の電気料金を発表しました。

結論、8月使用分の電気代は、全10社で電気代が値下がりとなることを発表しました。

政府の電気代に対する補助金の増額が値下がりの原因と考えられています。

7月に比べると、東京電力をご利用の平均的なご家庭様で「169円」電気代が下がる計算になります。

東京電力利用の平均的な家庭の8月使用分の電気代は「8,067円」程度となります。

2025年7~9月使用分|政府が補助金による【電気代の値上げ対策】

暑くなる夏への対策として政府は2025年7〜9月使用分の電気代に対して値引きを行います。

この措置により、標準的なご家庭の電気・ガス料金は、3ヶ月間で『3,000円』ほど引き下げられます。

電気・都市ガスが値引き対象

具体的な値引き額は、それぞれの使用量により異なります。月々の使用量と値引き額を掛け合わせた金額が値引きされる予定です。

たとえば、低圧契約の電気料金で、8月に500kWh利用した場合、値引き単価は2.4円なので「1,200円」が値引き額です。

同様に、8月使用分の都市ガス料金も、月々の使用量と値引き単価の『10.0円』を掛け合わせた金額が値引きされます。

補助金に関しては、特別な申請や手続きが必要なく、すべての電力・ガス利用者が自動的に対象となります。

電気代の値上げ対策:2025年4月請求分は金額が低くなる

上記により、2025年7〜9月使用分の電気代は下がる予定ですが、上記で説明した割引額は8月使用分についてです。

7月、9月使用分に関しては、補助金額が少なくなってしまう予定なので、その点には注意してください。

『電気代の値上げ』状況(2023年6月〜)

では、そもそもですが、各電力会社が電気代の値上げを発表したタイミングはいつなのでしょうか?

実は、『2023年6月』から電気代の値上げは続いています。

発表された内容は、一般家庭でよく使われている「規制料金のプラン」(従量電灯A・B・Cなど)を使っている場合に、電気代が「約3,000〜5,000円」高くなっています。

つまり、電力会社が「電気代を上げないと運営できない!」と政府に通達し、それを承認したタイミングが『2023年6月』で、その時点から規制料金の値上げが実行されています。

電気代の値上げ率

では、実際どれくらいの金額が値上げされたのか、各社の値上げ率を見てみましょう。

| 電力会社 | 値上げ率 |

|---|---|

| 北海道電力 | 23.22% |

| 東北電力 | 25.47% |

| 東京電力 | 15.90% |

| 北陸電力 | 39.70% |

| 中国電力 | 26.10% |

| 四国電力 | 28.74% |

| 沖縄電力 | 36.60% |

各社かなりの金額を値上げしています。これは家計に大きく響きますよね。

より具体的な数値を確認するために、経済産業省が計算した表も見てみましょう。

| 電力会社 | 料金 | 値上げ率 | 値上げ後料金 | 差額 |

|---|---|---|---|---|

| 北海道電力 | 15,662円 | 21% | 18,885円 | 3,223円 |

| 東北電力 | 13,475円 | 24% | 16,657円 | 3,182円 |

| 東京電力 | 14,444円 | 14% | 16,522円 | 2,078円 |

| 北陸電力 | 11,155円 | 42% | 15,879円 | 4,724円 |

| 中国電力 | 13,012円 | 29% | 16,814円 | 3,802円 |

| 四国電力 | 12,884円 | 25% | 16,123円 | 3,239円 |

| 沖縄電力 | 14,074円 | 38% | 19,397円 | 5,323円 |

改めて、値上げ後の電気代を確認してみると、家計に大きな負担をもたらす額ですよね…。

この電気代の値上げが起きてしまう理由について、より詳しく解説するために、以下の流れで順番に説明していきます。

- そもそもの電気代構成

- 規制料金・自由料金とは?

- 値上げ対象は大手電力会社の「規制料金」

そもそもの『電気代』の構成

まず、『なぜ電気代が上がっているのか』を解説する前に、電気代のどこが上がっているのかをお伝えする必要があるので、電気代の構成から説明していきます。

ご家庭で使用する電気は、4つで構成されています。

| 構成 | 内容 |

|---|---|

| 基本料金 | 毎月固定で支払う費用 |

| 電力使用料 | 電力使用量に基づいた費用 |

| 燃料費調整額 | 電力を生成するために必要な 『燃料の価格変動』を反映するための費用 |

| 再エネ賦課金 | 電力会社が再生可能エネルギーの発電者から 買い取った電力の費用 |

表のように、電気代は『4つの項目が合計された金額』が請求されています。この項目の中で、電気使用量と、燃料費調整額の2つは大きく影響するので詳しく解説していきます。

電気代に大きく関わる「電気使用量」と「燃料調整額」

電気使用量は、イメージがつきやすくお分かりの方も多いと思いますが、単純に使った分だけ支払うお金のことです。ご家庭でいつも使っている電気の費用です。

そして燃料費調整額とは、原油・天然ガス価格などから算出される、その時々の「平均燃料価格」によって毎月変動する項目のことです。

燃料調整額とは

とても簡単にざっくり説明すると、電力会社が電気燃料を購入したときにかかった金額の一部を電気代に反映させたものです。

電気を作るための燃料が高いと、その分電気代を上げないと仕方ないですし、逆に原油・天然ガスなどが安くなると電気代も下がる、という仕組みです。

この2つを基本に、電気代は毎月のように変化しています。

では次に、各電力会社が値上げ申請をした「規制料金」について、解説しています。

規制料金・自由料金とは

電気料金の項目に関しては前の章でお伝えしてきましたが、そもそも電気料金プランも2つあり、それぞれ内容が違います。

規制料金とは

規制料金とは、電力自由化の前から提供されている料金プランで、「従量電灯A・B・C」という名前で請求書などに記載されています。

規制料金は、一般家庭でよく使われているプランのため、消費者保護の観点から法的に料金制限が設けられており、値上げや値下げをするには経済産業大臣の認可が必要です。

また、燃料費調整額という仕組みで、毎月燃料価格の変動分を反映しますが、これにも負担軽減のために上限があります。

2023年6月に関しては、この規制料金の値段が上がるため、各メディアが一斉に報道を行なっていたという背景があるのです。

自由料金とは

一方、自由料金とは、その名のとおり「法的な制限がなく自由に料金設定や改定ができるプラン」のことです。

自由料金は、大手電力会社だけでなく、「新電力」と呼ばれる新たな事業者も提供しており、この自由料金にも燃料費調整額がありますが、上限がないものが多いです。

値上げ対象は大手電力会社の「規制料金」

何度もお伝えしていますが、今回の電気代の値上げの対象は、一般家庭でよく使われている「規制料金」となります。

値上げを実施した大手電力会社は、北海道電力・東北電力・東京電力エナジーパートナー・北陸電力・中国電力・四国電力・沖縄電力の7社です。

電気代の見通しは?今後も値上げは続くのか

補助額も半額になってしまうことで、「これからの電気代ってどうなるの…?」と不安に感じる方も多いでしょう。

そこで今後の電気代はどのような水準となるのか、電気代の見通しを以下に分けて説明します。

- 今後電気代は上がっていく可能性が高い

- 電気料金の推移

(1)今後も電気代は上がっていく可能性が高い

結論から申し上げると、非常に残念ですが、今後も電気代は上がっていく可能性が高いでしょう。

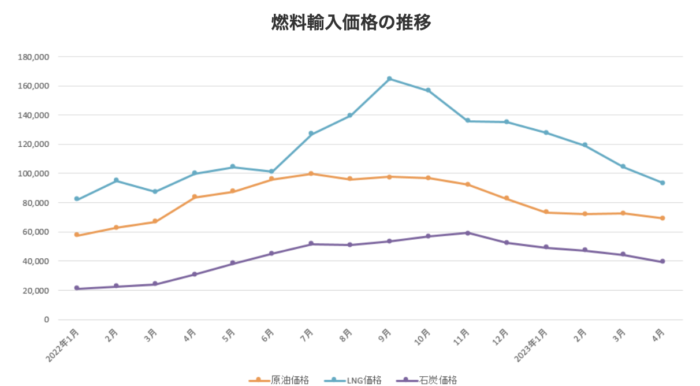

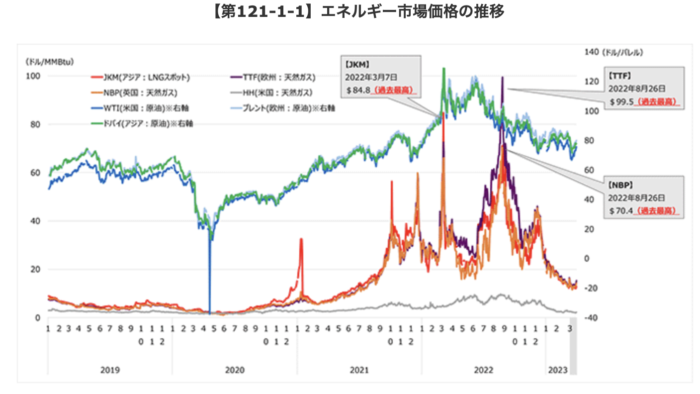

理由は『燃料価格が高騰している』からです。

燃料価格の高騰理由

高騰している理由は、世界的に経済活動が回復している状況の中、原油をはじめとするエネルギー燃料の需要が高まっているからです。

需要が高まると価格は上昇していきます。それに加わって、円安になっていることも大きく影響していると考えられるでしょう。

原油などの決済は『ドル』で行われるため、取引量は変わっていなくとも『ドルを調達する量』が増えることになるので、必然的に仕入れコストが高くなってしまいます。

そうなると燃料費調整額に、そのかかった費用の一部が反映されて電気代が高くなってしまいます。

他にもロシアのウクライナ侵攻などを背景として生じている、世界的なエネルギー危機などの理由もあり、今後もしばらくはエネルギー価格の高騰は続くでしょう。

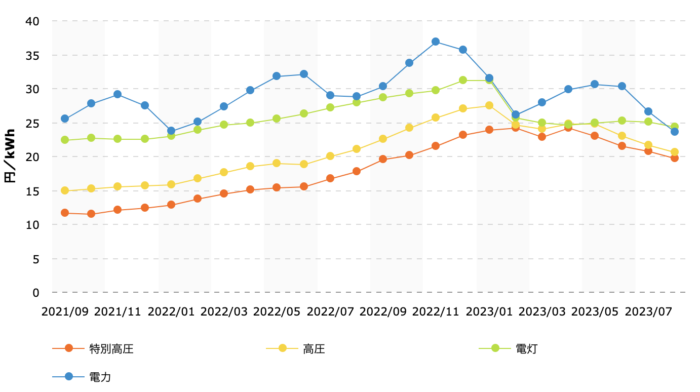

(2)電気料金の推移

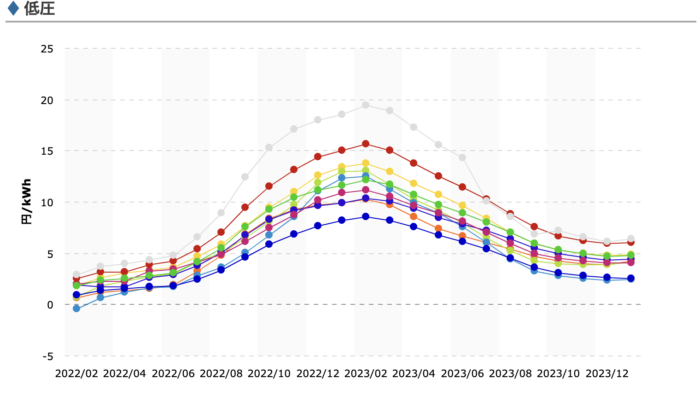

次に確認すべきポイントとしては、電気料金の推移です。この動きを見ることで『電気代が値上がりすると見込まれる動き』が読み取れます。

上記でお伝えした、電気代を構成している4項目のうち、とくに変化のある3つの推移を見ていきましょう。

- 従量料金の推移

- 燃料調整額の推移

- 再エネ賦課金の推移

従量料金の推移

| 電力種別 | 2023/03 | 前月比 | 前年比 |

|---|---|---|---|

| 電灯(低圧) | 24.89 | -0.71 (-2.77%) | +0.3 (+1.22%) |

| 電力(低圧) | 27.85 | +1.71 (+6.54%) | +0.57 (+2.09%) |

この表は、電力種別による電気代の推移を示しています。

グラフや表を見てみると、長期的に見ると徐々に上昇している傾向にあることがおわかりいただけるはずです。

激変緩和措置が入った2023年1月以降は下がり傾向にありますが、これはあくまで一時的なもの。

ただ、今後はおそらくですが、世界情勢的にみても上昇することがこれまでの推移で予想できます。

燃料調整額の推移

燃料調整額も従量料金と同じく、長期的に見ると上昇している傾向にあります。

ただし、2024年10月までは一時的に燃料費調整額が値下がりするため、この期間だけは値下がりしています。

つまり、激変緩和措置が解消されるとまた電気代は高くなる可能性が高いでしょう。

再エネ賦課金の推移

再エネ賦課金は、2025年度は2024年度よりも高くなることが発表されました。

標準的なご家庭での年間負担額は「14,328円」です。2024年の年額「12,564円」に比べると高くなってしまいました。

再エネ賦課金の上昇、そして電気代の補助が10月で終了することが決定しているので、電気代は今後かなり高騰してしまうでしょう。

そもそも再エネ賦課金とは

そもそも再エネ賦課金とは、『電力会社が再エネで生まれた電気を買いとった分』を、電気を使用する人にも負担してもらうという制度のことです。

太陽光発電などを設置していると国の制度に則って、10年間は電力会社などに余った電気を売ることができるのですが、そこで買い取った金額に関しては「国民全員で負担しよう」という制度です。

再エネ賦課金の推移表

| 年度 | 買取単価 | 昨年度比 | 標準家庭の負担 |

| 2012年 | 0.22円 | – | 年額792円 |

| 2013年 | 0.35円 | 0.13円増 | 年額1,260円 |

| 2014年 | 0.75円 | 0.4円増 | 年額2,700円 |

| 2015年 | 1.58円 | 0.83円増 | 年額5,688円 |

| 2016年 | 2.25円 | 0.67円増 | 年額8,100円 |

| 2017年 | 2.64円 | 0.39円増 | 年額9,504円 |

| 2018年 | 2.90円 | 0.26円増 | 年額10,440円 |

| 2019年 | 2.95円 | 0.05円増 | 年額10,620円 |

| 2020年 | 2.98円 | 0.03円増 | 年額10,728円 |

| 2021年 | 3.36円 | 0.38円増 | 年額12,096円 |

| 2022年 | 3.45円 | 0.09円増 | 年額12,420円 |

| 2023年 | 1.40円 | -2.05円減 | 年額5,040円 |

| 2024年 | 3.49円 | 2.09円増 | 年額12,564円 |

| 2025年 | 3.98円 | 0.49円増 | 年額14,328円 |

なぜ電気代は値上げしている?2つの原因

さて、ここまでで電気代の値上げ理由に関して、ある程度ご理解いただけたと思います。

とはいえ、「情勢的にとか言われても・・・」と感じる方も多いと思いますので、次に『なぜ電気代がここまで値上げされているのか?』原因について、もう少し深掘りしていきます。

- 天然ガス(LNG)・石炭の燃料価格が高騰している

- 日本の発電電力量が下落している

順番に見ていきましょう。

原因1.天然ガス(LNG)・石炭の燃料価格の高騰

日本の電気は2019年度時点では、約75%が『火力発電所』で作られており、火力発電にはメインのエネルギーとして天然ガス(LNG)や石炭がよく使われています。

| 発電方法 | 占める割合 |

|---|---|

| 火力発電 | 約76% |

| 再エネ | 約18% |

| 原子力発電 | 約6% |

そのLNGや石炭は2025年8月現在、恐ろしいほど値上がりしているのです。

天然ガスの価格は2019年5月には「1kWhあたり1,089円」でしたが、「2023年4月には2,098円」と約2倍にまで上昇しています。石炭も約2倍ほど高騰しています。

電気の燃料として使われる天然ガス(LNG)や石炭の価格が高騰しているため、電力会社はどうしても値上げせざるを得ない、というわけなのです。

火力発電の「90%」が天然ガスと石炭

天然ガスと石炭は火力発電のメイン燃料だとお伝えしましたが、その占める割合はなんと90%なんです。

日本では脱炭素を目指して徐々に石炭を減らすという施策が続けられていますが、完全になくすことはできませんし、一気に減らすことも現実的に不可能です。

そのため、天然ガスと石炭の価格高騰によって、電気を火力発電で生み出そうとすると、電気代はそれに応じて高くなってしまいます。

原因2.日本の発電量が下落している

実は、『日本の発電電力量も下落』していることが、電気代の値上げのもうひとつの原因です。

要因として考えられるのが、次の2つ。

- 原子力発電所の停止

- 火力発電の減少

原子力発電所の停止

日本は、2011年の『東京電力福島原子力発電所事故』以降は、全国の原子力発電所が長期停止しており、発電量が減少している状況です。

事故前に比べると原子力比率は大きく低下しています。しかし、2022年3月末時点で10基の原子炉が再稼働していますが、それでも発電量はまだ低下したままです。

今後、電気代を抑えるために政府は原子力発電を再稼働させる見込みで、許可が出ているものもあるのですが、審査中の発電所も多いため、火力発電に頼る必要があるでしょう。

政府自体、今後の計画を「原子力発電所の再稼働」込みで計画を立てていますが、実際の動きに関しては発表されるニュースを待つしかなさそうです。

火力発電の減少

日本政府は、温室効果ガスを出さず、『2030年までに再生可能エネルギーの割合を36〜38%にする』という目標を掲げています。

そのため、2030年度までに火力発電の割合を76%→41%へと削減する予定ですので、現在も減少していってるのです。

電気代高騰はどう対策すればいい?2つの方法

では、電気代を抑えるためにはどうすればいいのでしょうか。ここでは、当メディアがおすすめする2つの方法をご紹介します。

- 節電を行う

- 再エネ設備の導入

方法1.節電を行う

まずは、『節電』を行いましょう。意外と節電できるポイントは多くあるので、確認して行ってみてください。

- 照明の変更:LEDに変える

- 電化製品:不使用時は完全オフ、節電モードの活用

- 冷暖房:温度設定を緩く

- 断熱など:窓に断熱材を追加

これらの節電方法は、簡単にできることですが、毎日続けてちょっとずつ電気代を抑えていきましょう。

しかしこれを見て「そんなこと分かってるよ…」という方も多いでしょう。そんな方におすすめなのが『再エネ設備の導入』です。

方法2.再エネ設備の導入

再エネとは、太陽光などの自然エネルギーを利用して発電する設備のこと。ご家庭で使われる場合は、おもに太陽光パネルと蓄電池です。

再エネ設備のいいところは発電した電気を自分で使うこともできますし、余った分は売ることもできる点です。

太陽光発電・蓄電池システムを導入すれば電気代を抑えられる

そのため、発電した電気を自分で使うことで電力会社からの電気の購入量を減らせば、電気代を抑えられます。

ざっくりのシミュレーションですが、東京都の4人暮らしの場合、「5kWの太陽光発電」を設置すると、「9,719円」ほど削減できる見込みがあります。

| 月間 | 削減見込み |

|---|---|

| 発電量 | 442kWh |

| 自家消費(30%) | 4,768円 |

| 売電利益(70%) | 4,950円 |

| 電気代削減量 | 9,719円 |

ただし、初期費用がかかる点がデメリットとよく言われますが、実は国や自治体から60〜400万円の補助金が出ており、費用も昔ほど高くないので購入費用を抑えられます。

太陽光発電・蓄電池システムは、長期的に見れば電気代を大幅に節約できる可能性があり、電気代が高騰する今のタイミングだからこそおすすめです。

今後の電気代についてご不安を感じている方は、以下のボタンからぜひお問い合わせください。

強引な押し売り等もございませんので、「ちょっと聞いてみようかな…」という方でも丁寧にご対応させていただきます。

電気代に関するよくある質問

各電力会社の電気代はどう変化するの?

各電力会社の電気代は、下記のとおりの変化があります。

- 北海道電力:6月23.22%価格上昇

- 東北電力:6月25.47%価格上昇

- 東京電力:6月15.90%の価格上昇

- 中部電力:6月0%価格減少

- 北陸電力:6月39.70%価格上昇

- 関西電力:6月0%価格減少

- 中国電力:6月26.10%価格上昇

- 四国電力:6月28.74%価格上昇

- 九州電力:6月0%価格減少

- 沖縄電力:6月36.価格上昇

北海道電力:6月23.22%価格上昇

北海道電力の6月の電気代は、前年同月比で23.22%上昇しました。燃料価格や電力市場価格の低下などによって上昇しています。

低圧のお客さまの電気料金見直しに関する変更認可等について – 北海道電力

東北電力:6月25.47%価格上昇

東北電力の6月の電気代は、前年同月比で25.47%上昇しました。2022年11月から値上げを申請しており、32.94%からは下がっています。

東京電力:6月15.90%価格上昇

東京電力の6月の電気代は、前年同月比で15.90%上昇しました。安定的な電力供給を継続するため、値上げとなっています。

規制料金値上げの認可等について|プレスリリース|東京電力エナジーパートナー株式会社

中部電力:6月0%価格減少

中部電力の6月の電気代は、前年同月比で0%と変わりませんでした。そのため、激変緩和措置によって、価格が減少することがあります。

北陸電力:6月39.70%価格上昇

北陸電力の6月の電気代は、前年同月比で39.70%上昇しました。電力メニューの見直しを踏まえて、電気代の値上げに踏み切った形です。

関西電力:6月0%価格減少

関西電力の6月の電気代は、前年同月比で0%と変わりませんでした。こちらも激変緩和措置によって、電気代が下がることがあります。

中国電力:6月26.10%価格上昇

中国電力の6月の電気代は、前年同月比で26.10%上昇しました。低圧部門(家庭用電気)メニューの見直しと一緒に、値上げが実施されています。

規制料金値上げの認可および低圧部門の電気料金の見直しについて|プレスリリース|中国電力

四国電力:6月28.74%価格上昇

四国電力の6月の電気代は、前年同月比で28.74%上昇しました。託送料金制度の見直しも含めて、電気代が高くなっています。

九州電力:6月0%価格減少

一方、九州電力の6月の電気代は、前年同月比で0%と変わりませんでした。他の電力会社と同様に激変緩和措置によって電気代が下がる見込みです。

沖縄電力:6月36.60%価格上昇

最後に、沖縄電力の6月の電気代は、前年同月比で36.60%も上昇しました。自由化部門での電気料金の見直しを踏まえて、電気代の値上げが実施されています。

政府による補助金はないの?

政府による補助金という形ではなく、政府は電気や都市ガスの小売事業者に対して値引きの原資を支援しています。

この支援により、家庭や企業などが電気や都市ガスを利用する際の料金から使用量に応じた値引きが行われます。

具体的には、2025年8月使用分の電気料金の場合、低圧契約(主に家庭)では1kWhあたり2.4円、高圧契約(主に企業)では1kWhあたり1.2円の値引きが行われるものです。

都市ガス料金の場合、1㎥あたり10円の値引きが行われます。これらの値引きを受けるために特別な申請や手続きをする必要はありません。

また、値引きを受けるために個人情報や手数料を求めることはないので覚えておきましょう。

まとめ:節電などの対策で電気代を抑えよう

今後の電気代は、従量電灯プラン(従量電灯A・B・Cなど)を利用している場合に限り、約3,000〜5,000円上がる可能性があります。

電気代が高騰する主な原因として、天然ガスや石炭の価格高騰、火力発電の割合が高いこと、そして原子力発電所の停止や火力発電の減少が挙げられます。

これから電気代を抑えるために、節電や再エネ設備の導入を検討しましょう。中でも、太陽光発電・蓄電池システムを導入することで、長期的に見れば電気代を大幅に節約できます。

NOWALLは、ご家庭にちょうどよい太陽光発電システムをご提案します。まずはお気軽にお問い合わせください。