自家消費とは、太陽光発電で作られた電力を売らずに自宅で消費する仕組みのこと。

近年は、売電価格の低下や電気料金の高騰により、電力は「売る・買う」よりも「作って使う」方がお得な時代になっています。

そこでこの記事では、なぜ自家消費がお得なのか、具体的にどのようなメリットがあるのかについて解説します。

さらに、自家消費率の上げ方や切り替え方にも触れていますのでぜひ最後まで読んでください。

自家消費型太陽光発電とは?売電型との違い

- 自家消費型太陽光発電は、発電した電気を売らずに家庭内で使用する仕組みです。

電力を自宅で発電・消費する分、電力会社から電気を買う必要がないため、電気代の削減につながることが大きなメリットです。

- 売電型太陽光発電は、発電した電気を電力会社に販売して収益を得る仕組みです。

| 自家消費 | 売電 | |

| 電力の用途 | 自宅・自社で使う | 電力会社に販売 |

| メリット | 電気代の削減 | 売電による収入 |

| デメリット | 長期視点が必要 | 売電価格の低下により、収入が少ない |

近年は、売電よりも自家消費のほうが経済的なメリットが大きくなっています。

その理由については次の章で詳しく解説します。

太陽光発電は売電よりも「自家消費」がお得な2つの理由

数年前までは、売電による収入が太陽光発電の大きなメリットでした。

しかし、今は積極的に自家消費をした方がお得になります。

その背景としては、以下の2つが挙げられます。

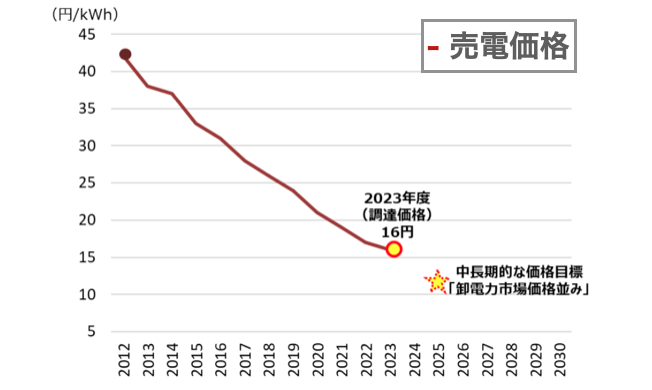

理由1.売電価格の低下

売電価格の低下により、電気を売ることのメリットがなくなってしまったのが大きな理由のひとつです。

グラフを見てわかるように、2012年から2023年にかけて、1kWhあたりの売電価格が3分の1近くまで値下がりしています。

さらに、この値下がりは今後も続く見込みで、経済産業省は長期的な目標として、2028年の売電価格を11円/kWhに設定しています。

このような背景からも、売電モデルではすでに経済的なメリットが得られなくなっているため、今後は自家消費がおすすめです。

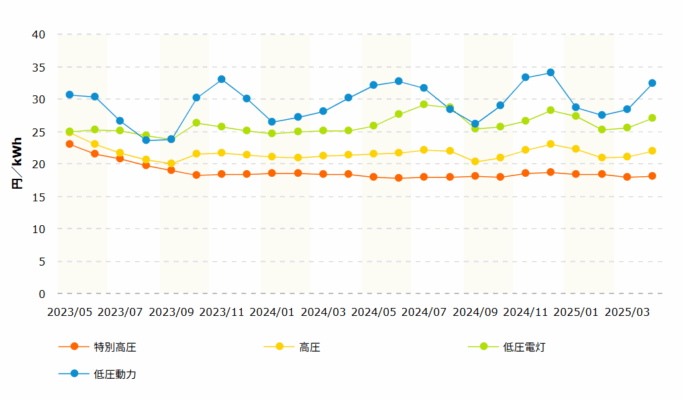

理由2.電気料金の高騰

2つ目の理由は電気料金の高騰です。

下の資料では、緑色の折れ線グラフが家庭の電気料金単価の推移を表しています。

このグラフを見ると、2023年5月から2025年3月にかけて、電気料金単価が少しずつ上昇していることがわかります。

引用:全国の電気料金単価の推移

こうした状況で売電を行うと、「自分が発電した電気を安い価格で売って、その後必要な電気を高い価格で買う」ということが続き、損をしてしまいます。

そのため、これから太陽光発電の導入を検討している方にとっては、売電によるメリットはほとんどないのが現状です。

自家消費のメリットは電気代の削減による経済効果

ここまでの説明で、これからは自家消費によって電気代を削減することが大きなメリットになるとご理解いただけたと思います。

では次に、自家消費を行うことで具体的にどのくらいの経済効果が得られるのか、詳しく見ていきましょう。

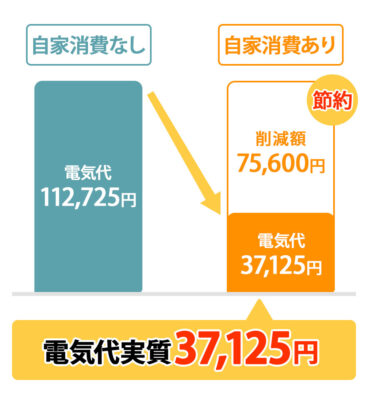

電気代の削減効果は70%近い

仮に、年間の電気消費量が4,175kWhの世帯が4kWの太陽光発電システムを設置した場合、自家消費率が70%だと年間の電気代の67%を削減することができます。

自家消費率を高めるとさらに経済効果あり

発電した電力のうち、自家消費した割合を『自家消費率』で表すことができます。

『自家消費率(%)=(自家消費電力量 / 発電量)×100』

例えば、発電量が100kWhで、そのうち50kWhを家庭で消費した場合、自家消費率は50%です。

以下に、4kWの太陽光発電で自家消費率が30%の場合と70%の場合をそれぞれ比較してみました。

| 自家消費30% | 自家消費70% | |

| 売電収入 | 42,000円 | 18,000円 |

| 電気代削減額 | 32,400円 | 75,600円 |

| 1年間の経済効果 | 74,400円 | 93,600円 |

- 4kWの太陽光発電(=年間発電量4,000kWh)

- 売電価格:15円/1kWh(10kW未満の2025年度適用)

- 買電価格:27円/1kWh

同じ発電量でも、自家消費率を高めることでより経済効果が高くなることがわかります。

長期的な経済効果は?

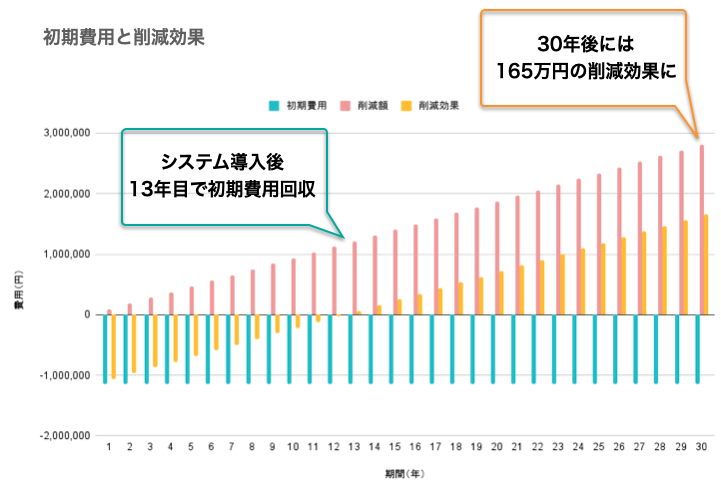

太陽光発電は、初期費用が高額であっても、長期的に見れば大きな経済効果が期待できます。

太陽光パネルの寿命は一般的に25〜30年です。

例えば4kW太陽光パネルを導入した場合、初期費用の回収にはおよそ13年かかります。

しかし、その後も寿命までの10年以上、光熱費の削減や売電収入が続きます。

このため、25〜30年間のトータルで見れば、最終的なメリットは非常に大きくなるのです。

太陽光発電で自家消費率を上げる3つの方法

ここまでで、自家消費率を高めることで電気料金の削減効果が大きくなり、その結果、設備費用の回収期間が短くなることをご理解いただけたと思います。

住宅用太陽光発電の場合、自家消費率は一般的に30%程度といわれていますが、工夫次第では自家消費率を70%以上にすることも可能です。

では、どのようにすれば自家消費率を高められるのか、具体的な方法を3つ紹介します。

- 蓄電池を導入する

- オール電化にする

- EV車(電気自動車)を使う

方法1.蓄電池を導入する

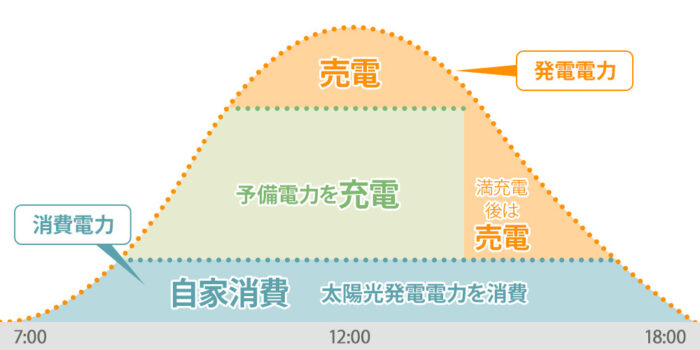

蓄電池とは、電気を蓄えておくことができる装置です。

太陽光発電だけの場合、電気を貯めておくことができないため、使いきれなかった電力は売電するしかありません。

また、夜間や雨天時は電力会社から電気を買うことになります。

しかし、蓄電池を導入すれば、日中に使いきれず売電していた電力を貯めておくことができます。

そうすることで、発電できない夜間や雨天時にも、日中に発電した電力を使用することができるため、自家消費率を上げることができます。

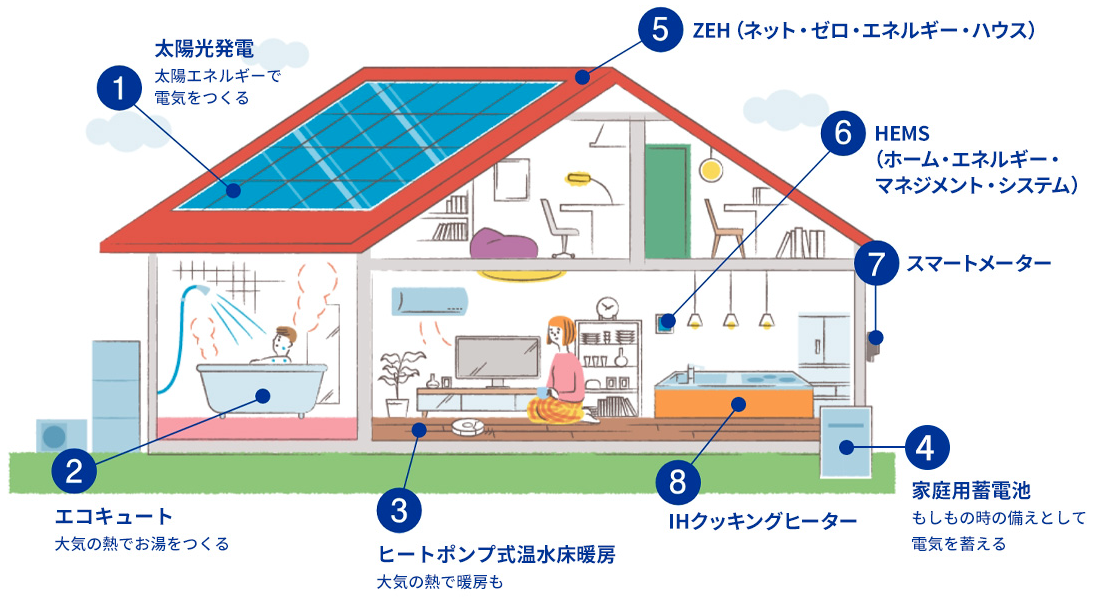

方法2.オール電化住宅にする

引用:北陸電力

太陽光発電とオール電化住宅を連携させることで、発電した電気をより効率的に使うことが可能になります。

具体的には、家庭内のエネルギー源を電気に統一することで、発電量が多い日中に電力を消費する機器を稼働させることができ、自家消費率を高めることができます。

主な設備例

- IHクッキングヒーター

- エコキュート

- ヒートポンプ式温水床暖房

方法3.電気自動車を導入する

自家消費率を上げるためには、電気を大量に蓄えておくことができるEV車(電気自動車)を導入するのもおすすめです。

また、一般的な家庭用蓄電池の容量が5~7kWhなのに比べて、電気自動車の充電容量は40kWh~60kWhが平均的です。

電気自動車を購入することで補助金が受給できたり、自動車税の優遇を受けられるのもメリットと言えるでしょう。

自家消費型の太陽光発電に切り替えるには?

卒FIT(固定価格買取制度)を控えている方や今後自家消費へ切り替えたい方は、以下の手順で進めていきましょう。

ステップ1.売電価格の確認

前提として、売電価格が通常の電気料金よりも高い場合は、売電を続けていた方がお得になります。

まずは、売電価格がいくらなのかを調べて、現時点の買電価格よりも安ければ次のステップに進みましょう。

ステップ2.売電契約の見直し

現在、発電した電力を電力会社に売っている場合は、売電契約が結ばれています。

自家消費を優先するためには、この契約内容を見直す必要があります。

- 電力会社に連絡し、売電契約の内容を確認する

- 自家消費への切り替え希望を伝える

- 必要に応じて契約内容を変更する

ステップ3.追加システムの導入

効率的に自家消費を行うためには、蓄電池やEV車の導入がおすすめです。

ただし、これらのシステムには初期費用がかかるため、どれくらいの経済効果が得られそうかメリットと照らし合わせて検討しましょう。

【法人向け】自家消費型の太陽光発電の導入ケース

法人の場合は、自家消費型の太陽光発電を導入する場合、目的によって導入の形態を選ぶことができます。

ここでは、主流である自社所有モデルとPPAモデルの2つについて解説します。

- 自社所有モデル

- 初期投資をしても、長期的な削減効果を重視したい。電気代をコストカットしたい。

- PPAモデル

- 初期投資やリスクをかけずに、環境問題へ取り組む姿勢を示したい。電気代を固定制にすることで高騰へのリスクに備えたい。

| 自社所有 | PPA | |

| 初期費用 | 高 | なし |

| 設置場所 | 自社 | 自社/他社 |

| 電気代削減効果 | 大 | 中 |

| 管理負担 | 大 | なし |

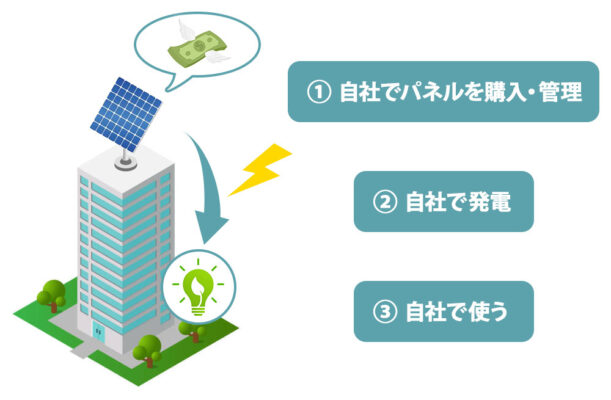

自社所有モデル

自社所有モデルとは、自社が所有する土地に初期費用を負担して、太陽光発電システムを所有し発電する形態です。家庭の自家消費型と同様、発電した電力は自社で使用します。

初期費用が高いものの、自社で所有するため自由度が高く、長期的に見ると最も高い削減効果を得られるのが特徴です。

メリット

- 補助金を活用できる場合が多い

- 電気代削減効果がそのままコストメリットになる

- 長期的には最もコスト効率が高い

- 自家消費率を高める工夫がしやすい

デメリット

- 初期費用が高額(設置規模によっては数千万円以上)

- 運用管理やメンテナンスの負担がある

PPAモデル

PPAモデルは、PPA事業者(プロバイダー)が太陽光発電システムを設置し、発電された電力を法人が購入するモデルです。

設備の所有者はPPA事業者になるため、初期費用やメンテナンスの負担を避けながら、環境問題への貢献と電力価格の安定化を叶えられるのが特徴です。

「設備を所有するリスクは負いたくないけど、持続可能な環境の実現やコスト管理を重視したい」という法人に最適な選択肢と言えるでしょう。

メリット

- 初期費用やメンテナンス管理の負担がかからない

- 太陽光発電設備の性能リスク(発電量不足や故障など)を回避できる

- 契約期間中の電力単価を一定に保つことができるため、将来的な電気料金の高騰リスクを回避できる

- 初期投資なしでカーボンニュートラル目標の達成や再エネ導入による社会的な評価が得られる

- 契約終了後は設備が撤去されるため、古い設備の管理や処分に悩む必要がない

デメリット

- 自社所有モデルほど削減効果は高くない

- 契約期間中の電力単価が固定されているため、市場の電力価格が下がると相対的に割高になる可能性がある

オンサイトPPAとオフサイトPPAの違い

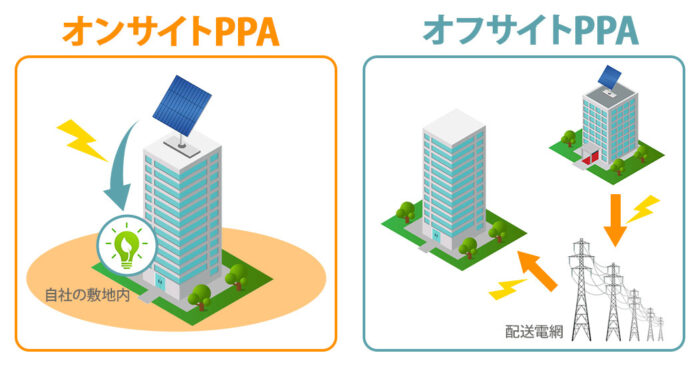

PPAモデルには、さらに「オンサイトPPA」と「オフサイトPPA」の2種類があります。

どちらもPPA事業者から電力を購入するモデルである点は共通していますが、発電システムを設置する場所によって区別されます。

| オンサイトPPA | オフサイトPPA | |

| 特徴 | 敷地内に設置 | 敷地外に設置 |

| メリット | 送電ロスが少ない | 設置場所の制約がない |

| デメリット | 自社敷地内のスペースが必要 | 送電コストが発生 |

オンサイトPPAは、自社の敷地内に発電システムを設置する場合を指し、オフサイトPPAは、遠隔地にある太陽光発電所など、自社の敷地外に発電システムを設置する場合を指します。

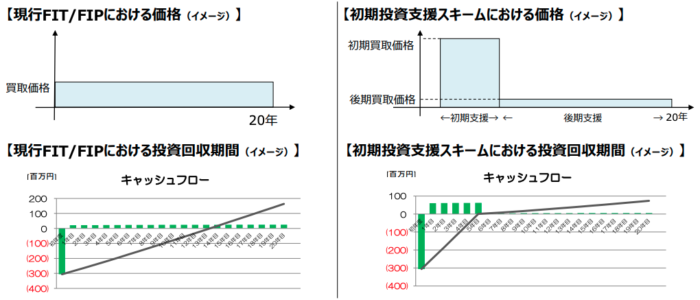

【法人向け】FIT制度の改定で買取価格が約2倍に?

2024年10月、経済産業省は太陽光発電の法人向けの買取制度について、調達価格と給付期間の見直しを提示しました。

この案は「初期投資支援スキーム」と呼ばれ、2025年10月から導入されます。始めの5年間に限り、発電量1kWhあたりの買取価格が高く設定されていて、投資回収年数の早期化が見込めます。

資料からわかるように、太陽光パネルなどへの初期投資を短期間で回収できる仕組みを構築することで、導入への負担を軽減し、再生可能エネルギーの導入拡大を促進することを目的としています。

さらに、再生可能エネルギーの普及が進むことで、温室効果ガスの削減やエネルギー自給率の向上といった持続可能な社会の実現が期待されています。

参考 資源エネルギー庁

この記事のまとめ

この記事では、太陽光発電の自家消費の仕組みやメリットについてお伝えしました。太陽光発電の自家消費率を上げることで、長期的に電気料金を削減することができます。

しかし、太陽光発電の初期費用は小規模なものでも100万円前後になるため、導入を検討する際には削減効果が見込めるか、設置費用はどれくらいで回収できそうかなどを慎重にシミュレーションする必要があります。

NOWALL株式会社では、太陽光発電に関するご相談や具体的なシミュレーションを無料で承っております。初期費用を抑えつつ、賢く光熱費を削減していきましょう。